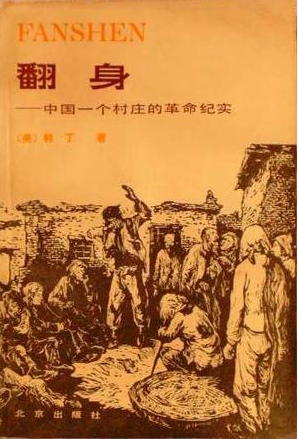

1951 年四川合川农民焚烧地主契约书,庆祝土改胜利

作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:58 | 时间:2024-10-21 14:01:34

1951年6月5日,四川省合川县南津乡农民焚烧地主土地承包合同,庆祝土地改革胜利。

【概括】

新中国成立后不久,土地改革运动就展开了。土地改革是中国共产党执政后发生的,呈现出与旧地区土地改革不同的几个特点。土地改革是分步骤、分阶段、分区域进行的。除农区外,还包括牧区、渔区、林区、侨乡等。这一深刻的社会变革废除了封建土地制度,实现了“耕者有其田”,建立和巩固了农村基层人民的政治权利。电力的发展,带来了农村生产力的伟大解放,扫清了中国工业化的障碍。

新中国成立不到一年,新解放区就开展了土地改革运动(以下简称“土改”)。新区土地改革与以往老区土地改革有很大不同。从大环境看,是在中国共产党取得国家政权、与资产阶级合作的条件下进行的。但老地区的土地改革处于激烈的战争状态,与资产阶级基本没有联系。从土地改革的任务和功能来看,新地区土地改革的任务是恢复和发展国民经济,为工业化准备条件,而老地区土地改革主要是支援革命战争。因此,新区土地改革具有许多与以往不同的特点。

一

新地区土地改革的决策和实施,由党、国家和政府最高层正式会议讨论决定。

1950年6月6日,中共中央召开七届三中全会。这是中国共产党成立以来的第一次中央全体会议。会议的中心议题是金融经济问题,即如何从根本上改善国家金融经济形势。毛泽东认为,这需要三个条件和八项任务。三个条件八项任务中的第一个就是土地改革。毛泽东强调要“在比过去大得多的范围内完成土地改革”。 “这场斗争是非常激烈的,是历史上空前的”,所以我们必须集中力量,不能四面出击。这里所谓“史无前例”,是指新区的土地改革是中国历史上规模最大、范围最广、涉及人口最多的。 “土地改革必须在人口约3.1亿的地区进行,推翻整个地主。”这次会议讨论了中共中央起草的《中华人民共和国土地改革法(草案)》,并作为建议提交中国人民政治协商会议全国委员会。这是中共中央第一次提出这个文件,会议还听取了刘少奇准备向全国一届二次会议提交的《土地改革报告》草案。会议还首次讨论了全国政协委员会的报告。

6月14日,政协第一届全国委员会第二次会议召开。全国人民代表大会召开之前,由中国人民政治协商会议全国委员会行使全国人民代表大会的职权。因此,政协第一届第二次会议是国家的最高会议。会议的中心议题是讨论土地改革问题。会议讨论了中共中央提出的《中华人民共和国土地改革法(草案)》,并征求了委员的意见。这是该文件第二次提交。刘少奇在会上作了《关于土地改革问题的报告》。此次报告也是该会议第二次召开。略有不同的是,刘少奇还根据委员提出的意见对土地法草案的修改内容进行了说明。会议最后通过了《中华人民共和国土地改革法(草案)》,建议中央人民政府委员会审议批准并公布实施。在中国人民政治协商会议第一届第二次会议闭幕会上,毛泽东发表了关于“通行证”的著名讲话:全中国各族人民、各党派都要过两道“通行证”。一是战争考验,二是土改考验。 “战争阶段基本过去了,这个阶段我们都过得很好,全国人民都满意。现在要过土改阶段了,希望我们都像当年一样过上好日子。”战争阶段。“这实际上是向全国发布的土地改革命令。

6月28日,中央人民政府委员会召开第八次会议,讨论通过《中华人民共和国土地改革法(草案)》。会议照例听取了刘少奇的报告。这是该文件和刘少奇报告的第三次提交。会议通过了《中华人民共和国土地改革法》),该法由毛泽东于30日签署颁布,正式成为在全国新解放区开展土地改革运动的法律依据。

从6月初到6月底,仅用了20多天的时间,党级中央全体会议就提出了草案,并经全国政协于2017年11月审议修改补充完善。国家层面,最后由中央人民政府政府委员会通过并颁布。最终成为指导中国新区土地改革的纲领性文件。三大体系的最高层制定了法律,并围绕一个问题推动了运动。这在新中国历史上极为罕见。最高层会议作出的决策不仅具有权威性中共的土地政策,而且有利于迅速转化为全国人民的共同行动。

1950年,浙江省杭县临平区,土改队工作人员(左)带领农民分田

二

新的历史条件下,政策制定的依据不同中共的土地政策,政策的实施也会出现新的变化。最值得注意的是富农政策。富农,在政治经济学的概念中,就是农村资产阶级。我国富裕农民在农村人口中所占比例较小,约占5%。富农经济在农业经济中也不占重要地位。但对农村其他阶层特别是中农影响很大。中国的富农与资本主义国家的富农不同。他们中的大多数出租部分土地,放高利贷,剥削雇佣工人。他们的性质是高度封建和半封建的。由于富农的特殊地位,富农问题成为中国革命中的一个非常政策性的问题。因此,中国共产党的富农政策在民主革命过程中几经变化,存在严重分歧。

在《共同纲领》为中央人民政府施政方针时期,团结民族资产阶级共同建设新中国,进行土地改革,自然就提出了如何对待富农的问题。毛泽东在1949年11月就考虑过这个问题。1950年3月12日,他就此致电中央各局、分局负责人。他提出,今年冬天开始的土地改革,“不仅不影响资本主义富农,也不影响半封建富农,解决半封建富农问题”。直到几年后才能解决。”毛泽东的理由是:“第一,土地改革规模空前,容易左倾。如果只碰地主,不碰富农,就可以孤立地主,保护中农,防止乱杀。否则难以预防;二是过去北方的土地改革是在战争期间进行的,战争的气氛掩盖了土地改革的气氛。现在基本没有战争了,土改问题就特别突出,给社会带来的震动就特别大,地主的声音就会特别尖锐。如果我们暂时不针对半封建富农,等到几年后再针对他们,就会显得我们更有理由,也就是说,我们更有政治主动性。第三是我们同民族资产阶级的统一战线。现在政治上、经济上、组织上已经形成,民族资产阶级与土地问题密切相关。为了稳定民族资产阶级,暂时脱离半封建富农似乎更为合适。”

3月30日,中共中央就土地改革征求各地意见,列出14个问题,并要求限期答复。 14个问题中有近一半是关于富农政策的。主要是:土地改革能否分两个阶段进行?第一阶段采取中立富农、集中力量消灭地主阶级的政策,富农的土地财产完全不受影响?按照这个办法,失地农民能分到多少土地,相当于村平均数的百分之几十?如果对富农的政策只是没收和分配他们租的土地,其余的土地和财产不受影响,还能达到中和富农的目的吗?按照这个办法,失地农民能分到多少土地,相当于村平均水平的百分之几十?各地反映的意见是,中南局认为,在中南部分地区,富农租用的土地如果全部搬迁,将不能满足贫农和劳动力的土地需求,并希望富农的租地能够有条件迁移。华东地区的情况是,如果不使用富农租赁的土地,贫农和农民工获得的土地占村庄平均价值的60%-70%;富农租用的土地仅占70%-75%。他们认为,富农把土地租出去比较好,有利于生产。

按照毛泽东的初衷,他主张暂时把土地租给富农。因此,提请中共七届三中全会讨论的《中华人民共和国土地改革法(草案)》中,关于富农政策,有一句话:“富农的土地和财产不会被转移。”但他担心土地分配得不够满足他的需要。因此,中共中央和毛泽东对失地农民的土地诉求采取了非常谨慎的态度。中共七届三中全会后,土地改革法草案不断征求党内外意见,不断修改完善。最后,提交全国政协第一届第二次会议的土地改革法草案,对保留富农经济作了如下规定:一是富人拥有的土地和其他财产。自耕种、受雇的农民受到保护,不受侵害。其次,富农出租的少量土地也将保留;但是,在一些特殊地区,经省级以上人民政府批准,可以征收部分或者全部出租的土地。第三,半地主富农出租大量土地,超过其自耕或雇人耕种的土地面积的,其出租的土地应当被征收。富农租用的土地,应当按照富农租用的土地计算。上述规定,既吸收了中南局同志的意见,又保持了暂时不动富农的政策。这样的政策有利于团结民族资产阶级,减少土改阻力,有利于社会稳定和工商业的发展。

1950年,浙江省嘉兴镇东乡农民土地改革顺利完成后,农民高才官一家人看着自己拿到的土地证

三

新的地区广阔,必须彻底废除封建所有制。不仅涉及农业区,还涉及牧区、渔区、林区、侨乡等。

新中国成立前,少数民族牧区大多进入封建社会。封建主依靠侵占的牧场和大量牲畜,通过租赁牲畜或雇佣牧民等超经济手段残酷地剥削牧民,严重制约了生产力的发展。牧区民主改革的目的是废除封建特权。由于畜牧业生产的特点,畜牧业既是生产资料又是生活资料,生产高度不稳定。牧区改革采取的主要政策是:保护草场和畜群,实行草场公有制、自由放牧;没有斗争,没有区别,没有阶级区别;牧民、工人、业主都受益,发挥双方积极性,促进生产发展。在废除对牧民的封建特权和超经济剥削以及由此造成的牧民与牧民之间的人身依赖的同时,帮助贫困牧民发展生产。

渔区民主改革已两次进行。第一次是1950年,根据《土改法》,结合反霸平叛,废除旧债,占用的渔地、渔船、渔具等渔业生产设施。渔霸、地主、湖主和祠堂、寺庙、寺院被没收,分配给渔民。由工人和贫困渔民共同管理和使用。废除渔业专营制度,在重点渔区和水产品集散地建立国有、合作社渔业机构和水产品市场,组织鱼商、鱼贩加工、运输、销售水产品。由于当时各级领导重点关注农区土地改革,渔区民主改革相对仓促,渔民没有得到充分动员,封建势力没有被彻底消灭。 1952年11月19日,中共中央发出《关于渔民工作的指示》,要求华东、中南、西南、华北地区立即采取措施,进一步发动渔民开展渔民工作。民主改革。当年冬天,各地派出大批干部到渔区进行第二次民主改革,继续剿匪、反霸、镇压反革命,彻底摧毁封建势力和封建剥削制度。 、整顿和完善渔民协会、渔业工会和渔区民兵组织,处理海洋权、湖权纠纷,帮助渔民渔民发展生产。

林区土地改革主要针对森林集中的山区、丘陵地区。有的地方称为林改。在这些地区,地主阶级不仅拥有大量的土地,而且还拥有大片的山林。他们依靠山林的所有权,采用出租、雇工、还苗回山、放贷等方式,对农民进行剥削和压迫。正确解决山林权问题,成为彻底废除封建剥削制度、全面完成新区土地改革的重要组成部分。根据土改法规定,地主所有的森林应当没收,富农租用的森林可以征收。基于这一原则,各地区军政委员会和省级人民政府纷纷出台了土地改革山林治理实施办法。各地在没收、征用山林之前,先进行调查,将山林转为土地,划定阶层构成。山林的分配一般是在分配土地之后进行的。根据《土改法》规定,大片森林、野山“属于国家所有,由人民政府管理经营。原由私人投资者经营的,将继续由原经营者经营”。经营者按照人民政府颁布的法令执行。” “采用机械耕作等先进设备的苗圃、农业试验场以及技术大竹园、大型果园、大茶山、大铜山、大桑园、大牧场等,应当继续由原经营者经营但是,土地所有权原属于土地所有者的,经省级以上人民政府批准,可以实行国有林。 ,不会分配给个人,而是国有化或归农村人民公有。山地森林的分布直接关系到山地林区农民的切身利益。因此,要特别注意落实公平合理、照顾原经营者、有利生产与森林培育和保护等原则。西北、西南、中南等少数民族地区的森林,旧的管理方式总体保持不变。

侨乡是指大量华侨出国、家属集中的地区,主要集中在广东、福建两省。国家针对侨乡的特殊情况,制定特殊政策。针对侨乡土地改革中任意提高侨眷阶层地位、侵害海外汇款的偏差,中共中央及时发出指示,“海外汇款不得擅自转移”。 ”,并指出“土地改革仅限于国内封建财产,不得向海外汇款,不属于封建剥削”。 1950年11月6日,政务院颁布《土改中华侨土地财产处理办法》,规定在没收、征用和分配土地等方面对华侨家乡实行特殊政策。主要内容是:妥善对待海外华人地主,照顾“出国前家庭原是地主的人”的房屋,只没收“原来是农民住的部分”,“其他房屋一律不征”。搬家了”;对于“原本是劳动人民,出国后成为地主的人”,他们的牲口、农具、剩余粮食等财产“将原样保留”。对海外华人小土地出租人给予适当照顾。出国之前,我是一个在劳动人民中工作的小土地出租者。规定,其土地超过当地群众平均土地200%的部分,将“酌情精心照顾,不予征收”。要关爱无地、土地少的归侨及其家属。其中规定,“居住在国内农村的华侨家属,无土地且缺乏其他生产资料的,一般应当与农民同等分配土地和其他生产资料”。

可见,新区的土地改革是一场彻底消灭封建所有制的革命。

1952年底,除部分少数民族地区和台湾省外,全国土地改革基本完成。包括老区在内的3亿多失地农民,总共获得了约7亿亩(约4700万公顷)土地和大量农畜、农具、房屋、粮食,免收土地费。大多数农民每年向地主付款。粮食土地租金超过3000万吨。

新中国初期的新区土地改革运动,废除了封建土地制度,实现了“耕者有其田”,建立和巩固了农村基层人民政权,给农村带来了翻天覆地的变化,给农村带来了翻天覆地的变化。农村生产力的极大解放,促进了中国工业化的障碍得到消除。

作者:刘国新,当代中国研究所原所长、研究员、博士生导师,《当代中国史研究》杂志原主编、社长

本文发表于《前线》杂志2019年第9期,原标题《如何理解土地改革》